『四季』で日本でもおなじみの作曲家アントニオ・ヴィヴァルディ。その人気はクラシックの作曲家の中でも高く、毎年、数多くの録音が発売となっています。続々と発売されるヴィヴァルディ録音の中から、スタッフの一推しディスクをご紹介していきます。「赤毛の司祭」と呼ばれたヴィヴァルディの作品の演奏の最前線となる録音の数々にぜひご注目ください!

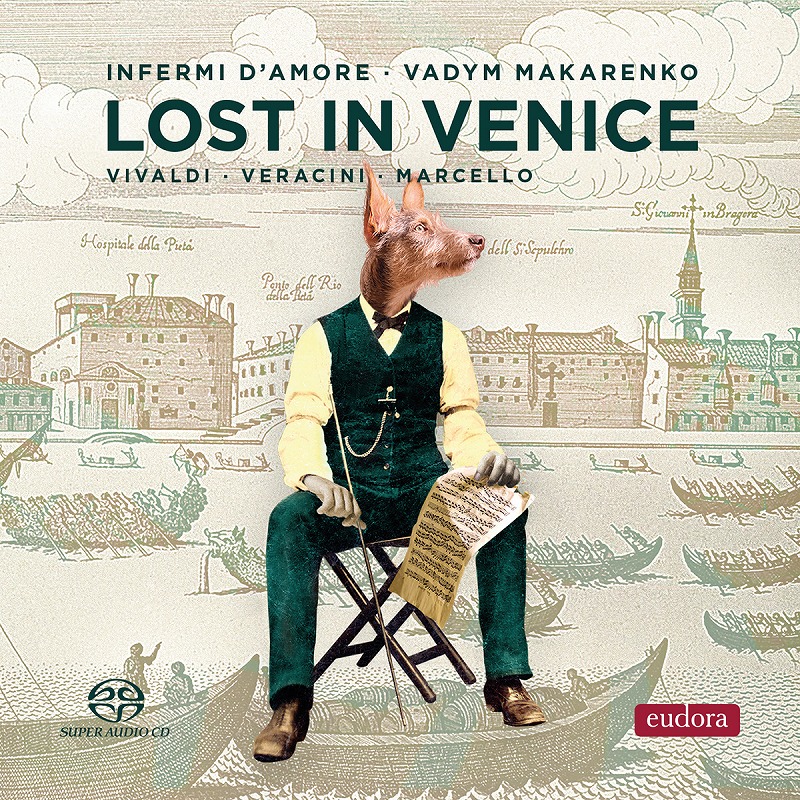

ここ数年、高音質レーベルとしてヨーロッパで注目を浴びているスペインのeudoraレーベルは、最近、古楽録音に力を入れてきています。その中の大注目盤が登場しました。バーゼル・スコラ・カントールムで学んだ世界各国のメンバーから成るピリオド楽器アンサンブルの新星、インフェルミ・ダモーレによる録音デビュー盤『ロスト・イン・ヴェニス』。彼らは特に17~18世紀のヴェネツィアやナポリの音楽を主なレパートリーとしており、このアルバムもヴィヴァルディを中心とするヴェネツィアの協奏曲集となっています。音楽学者オリヴィエ・フーレとの協力による録音で、新校訂版を使用し、ヴィヴァルディの作品は世界初録音を含んでいます。世界初録音となるヴィヴァルディのRV182は、1720年代のヴィヴァルディの成熟したスタイルが表れた協奏曲で、冒頭からハイポジションや重音奏法といった超絶技巧がこれでもかと盛り込まれています。「ヴィヴァルディ万歳!」と喝采を上げたくなるような圧巻の作品です。他にもチェロ協奏曲やシンフォニア、2つのヴァイオリンのための協奏曲など、ヴィヴァルディの颯爽とした作品ばかりが集められています。フィレンツェ出身のヴェラチーニの序曲は6曲セットとして知られ、ヴェネツィア音楽院の図書館に自筆譜が所蔵されています。フランスの序曲の様式を取り入れながら、主に旋律面でイタリア様式との融合がなされている秀作で、ドラマティックな展開が聴きものです。ヴェネツィアの貴族であり、兄のアレッサンドロとともに兄弟作曲家としても知られるベネデット・マルチェッロのヴァイオリン協奏曲は、独奏ヴァイオリン・パートが失われており、ここではオリヴィエ・フーレによる復元がなされた版での演奏となっています。

ウクライナ出身の若手バロック・ヴァイオリン奏者ヴァディム・マカレンコは、キーウ音楽院で学んだ後、ピリオド楽器演奏に出会い、衝撃を受け、バーゼル・スコラ・カントールムで学んだ注目株。アマンディーヌ・ベイエの下、その実力とピリオド楽器演奏のセンスを開花させ、ベイエ率いる・リ・インコーニティやベルトラン・キュイエ率いるラ・カラヴァンセイユなど、古楽演奏の先端を走るピリオド楽器グループで活躍しています。バーゼル・スコラ・カントールムでの縁で、自らが中心となって結成したインフェルミ・ダモーレのデビュー盤であるこのアルバムでも、マカレンコの圧倒的な技巧はいかんなく発揮されています。特に超絶技巧のオンパレードとなるRV182での思わず唖然としてしまうの圧倒的な演奏はこのアルバムの白眉でしょう。緩徐楽章での抒情性と美しい音色もすばらしいものです。またアンサンブル・メンバーもみな腕利きばかりで、マカレンコの圧倒的な妙技に導かれるように、感情を揺さぶる演奏を聴かせてくれます。ヨハネス・プラムゾーラー率いるアンサンブル・ディドロの主要メンバーであるジャドラン・ダンカンが、テオルボとバロック・ギターを演奏し、随所で通奏低音に彩を添えている点にも注目です。

そしてインフェルミ・ダモーレによる鮮烈で颯爽とした演奏が、高音質で録音されているので、その演奏の迫力も満点。CD層でも十分すぎるほど優秀な録音ですが、SACDハイブリッドなので、専用プレーヤーでSACD層を聴けばより一層迫力のある録音で楽しむことができます。迫力と繊細さの融合した音色がとらえられているのです。

新鋭古楽奏者たちによる失われしヴェネツィアの音楽を超優秀な録音で存分にお楽しみください!

ある時は超絶技巧のバロックヴァイオリン奏者として、またある時はC.P.E.バッハやモーツァルトの交響曲を指揮する気鋭の指揮者として、そしてまたある時は名オペラ歌手を支える指揮者として、さらにさらにある時はオペラの校訂譜を仕上げる学者として活躍する。しかしてその正体は、我らがリッカルド・ミナージ!彼のあまりにもマルチな活躍ぶりには脱帽する他ないのですが、このアルバムはミナージでしかない得ない企画でしょう。ヴィヴァルディの『四季』とヴェルディの『四季』を一つのアルバムに収めてしまう画期的な企画だからです。バロック・ヴァイオリンを完璧に弾きこなし、オペラの校訂譜さえ作ってしまうミナージだからこそ、実現できた企画でしょう。

こうした興味深い企画が企画倒れにならないところがミナージのすごいところ。ヴィヴァルディの『四季』は、誰もが聴き慣れた曲と言ってもいいほどですが、ミナージの手にかかれば、「超前衛曲」としての衝撃を生みます。春では鳥が鳴き乱れ、夏では嵐が巻き起こり、秋では狩人たちが獲物を追い立て、冬ではスケートする人々が寒さのあまり歯をガチガチ鳴らす、そんな四季折々の様を表現主義に徹し描き切っているのですが、なんと圧倒的に美しいのです。これを両立させるということはほぼ奇跡と言っても過言ではありません。ミナージの、聴いているだけではどうやって奏でているか分からない超絶技巧と、バロックヴァイオリンの特質を活かした美音、センス抜群の即興的装飾があってこその演奏なのです。共演のチューリヒ歌劇場のオーケストラが、ピリオド楽器に持ち替えて演奏するラ・シンティッラ管弦楽団もミナージの要求にきっちり応え、最高のパフォーマンスを聴かせてくれます。ヴィヴァルディの『四季』はまさに群雄割拠というほど名盤ひしめいていますが、大袈裟でなく、これはそのトップに躍り出るかもしれません。ヴェルディのバレエ音楽『四季』の演奏は、おそらくピリオド楽器では初の録音。ヴィヴァルディから150年ほど後の音楽を19世紀的情感を活かした演奏で、浸れるほど聴かせてくれます。こちらも実に美しい演奏なのです。ミナージの圧倒的才能を体感する最高の一枚!!

カルロ・イパタは、斜塔で有名なピサの街で1997年に結成したピリオド楽器アンサンブル、アウゼル・ムジチの音楽監督として活動するだけでなく、バロック・オペラのスペシャリストとしてフィレンツェ五月音楽祭に登場するなど、主に指揮活動でイタリア古楽界の先端を走っています。アウゼル・ムジチとの録音も、SYMPHONIAやTACTUS、AGORAといった古楽に強いイタリアのレーベルから、HYPERION、GLOSSAといったワールドワイドなレーベルなどまでいくつも残しています。ももともとイパタは優れたフラウト・トラヴェルソ奏者として活躍し、自らソリストを務める録音も複数あります。特にHYPERIONでの2枚にわたるナポリのフルート協奏曲集(CDA67784、CDA67884)は、音楽史的にも貴重なレパートリーの優れた演奏として、高く評価されているのです。そんなイパタが、久々にフルート奏者としての腕を聴かせる録音が登場しました。それがこの2020年録音となるヴィヴァルディのフルート協奏曲集作品10の全曲盤です。

ヴィヴァルディのフルート協奏曲集作品10は、ヴィヴァルディの作品の中で出版された唯一のフルート協奏曲集です。1729年アムステルダムで大出版社ル・セーヌによって出版され、史上初の出版されたフルート協奏曲集とされています。ル・セーヌの依頼により、6曲のフルート協奏曲を必要としたヴィヴァルディは、主に旧作(主に、貴族のサロンや私的演奏会のための書かれたコンチェルト・ダ・カメラ=室内協奏曲)を、フルート独奏と弦楽合奏、通奏低音のためのフルート協奏曲に仕立て直したとされています(実は編曲には出版人であるル・セーヌの関与も指摘されているのですが)。この曲集のうちの数曲は元々がフルートではなくリコーダーであったので、リコーダーでの演奏も多く、「夜」「ごしきひわ」「海の嵐」といった表題が付く協奏曲のピリオド楽器による録音では、むしろリコーダーでの録音の方が多いほど。フラウト・トラヴェルソと弦楽合奏、通奏低音という出版楽譜通りの編成でのピリオド楽器演奏は古楽隆盛と言える現在でも意外なほど少ないのです、ヴィヴァルディの、そして音楽史上の重要な作品群であるにもかかわらず。

そんな状況の中、イパタとアウゼル・ムジチによるこの優れた録音は福音とも言えるもの。人の息遣いを思わせる温かみのあるフラウト・トラヴェルソの音色を存分に生かしたその表現力は、色彩豊かで親しみやすく、聴き手の耳にもなじみやすいものです。特に柔らかく、時に鋭い、表現の幅の広いアンサンブルによってその色彩感は増幅され、ヴィヴァルディが活躍したヴェネツィアの運河の水面のきらびやかな光を想起させています。さすがは名手イパタ!

ヴィヴァルディのフルート協奏曲集作品10の貴重なピリオド楽器録音というだけでなく、決定盤となり得る充実の演奏です。

時は18世紀後半、所はヨーロッパ。啓蒙主義時代を迎え、人々はその叡智を持って世の闇という闇に、影という影に光を当て、さまざまな知見からあらゆる物事を解明していこうとしていました。そんな時代の中で人々は暗闇を失っていったのです。しかし真実や美は光の中だけに存在するわけではありません。光が当てられない暗闇にも真実も、そして色彩も存在するのです。谷崎潤一郎の“それらの美感は悉くどぎつい光線のために飛び散ってしまうだろう”(「陰翳礼讃」)という言葉を引用して、「陰翳の色彩」をアルバムのテーマに掲げ、陰翳の中にある美と色彩をヴィヴァルディの音楽の中に見出したのがこのアルバム。ヴィヴァルディが活躍した“海の都”ヴェネツィアは、光の都でもあります。海面に反射する日光はまばゆく、都市の建造物を輝かせます。ヴェネツィア派の絵画もまた色彩鮮やか。しかし光があるならば、そこには必ず影が生じます。まばゆい都市にも暗闇はあるのです。ヴィヴァルディは輝かしい色彩を音楽で表現した一方で、漆黒の闇も描き出していました。その対比こそ、ヴィヴァルディの音楽の真骨頂と言えるものです。才能あふれるチェリスト、ガイヤールはヴィヴァルディのチェロ協奏曲の中から、そうした対比の激しい作品を選び出し、彫りの深い立体的な演奏でその対比を浮かび上がらせます。名手揃いのアンサンブル・メンバーとの丁々発止のやり取りと、多彩な通奏低音(ギターやハープ、プサルテリ、パーカッションまで導入する)を用いて、闇の中から色彩をえぐり出しています。一辺倒になりがちなヴィヴァルディ演奏が多い中で、これほど多彩で変化に富み、光も闇も表現した演奏も稀でしょう。光あふれるヴェネツィアの陰翳の美しさをヴィヴァルディの作品演奏で表現した画期的アルバムです。